文字の大きさを変更できます

タイトル

スタッフ日記

忘年会

12月16日、とある高級タワーマンション最上階のパーティールームで忘年会が行われました。食べ物、飲み物はケータリング+持ち寄りですがケータリングは英太郎寿司やサルガム、高級イタリアンで、持ち寄りのお酒や食べ物もそのへんの店には置いてないようなこだわりの逸品ばかり。なかでも総診名物兵働先生のローストビーフは6kgの肉が一瞬でなくなりました。日頃お世話になっているリウマチ膠原病内科桑名先生や花と森東京病院の先生方などお客様も多数、とても盛り上がりました。お正月もこの勢いでのりきりましょう‼︎

2014/12/17

12月11日の抄読会

12月11日は桐木が当番で、Co-trimoxazole and sudden death in patients receiving inhibitors of renin-angiotensin system: population based study BMJ 2014;349:g6196 を発表しました。カナダではST合剤は尿路感染症治療で頻用されていますが、RAS系降圧薬を服用中の患者がST合剤を併用すると突然死が増える、というリサーチです。ST合剤はカリウム保持性利尿薬と構造や薬理作用が似ており、服用でカリウムが上昇することがあります。RAS系薬剤も高カリウムを惹起するので、高カリウムが原因では突然死が増えるのではないか、と推測されています。

日本だと、RAS系降圧薬を服用するような高齢者の尿路感染症にST合剤を処方する習慣はあまりないと思いますが、確かに熱病を見ると尿路感染症の第一選択薬になってます。抗菌薬は他にもQT延長させるものもありますし、代謝が悪い人に処方するときはよく考えなければいけません。

この論文のディスカッションでは、カナダの医療関連データベースがすごい、と話題になりました。処方内容、退院サマリー、死亡診断書の情報など、ありとあらゆる情報がデータベース化されているようです。論文がたくさん書けそうで、うらやましいですね。

2014/12/12

12月2日の抄読会

12月2日の抄読会は小野寺先生の当番で、Clinical Illness and Outcomes in Patients with Ebola in Sierra Leone. N Engl J Med 2014; 371:2092-2100 でした。シエラレオネで収集されたエボラ出血熱の臨床像データを発表したものです。主症状は発熱と頭痛(出血は実はあまりいない)、死亡と関連するのは年齢(高齢者ほど致死率が高い)、ウイルス量、下痢→脱水による腎不全•肝不全のようです。有効な治療は大量輸液ということになるでしょうか。デング熱、エボラ出血熱、もうちょっと身近なところではHIVや結核…およそ教科書の中の出来事だった感染症がじわじわと迫ってきているようです。

2014/12/6

NST講演会

11月13日の抄読会

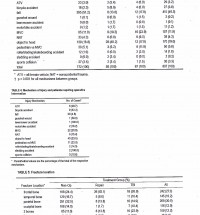

11月13日の抄読会は荒木先生の当番で、Pediatric skull fractures: The need for surgical intervention, characteristics, complications, and outcomes. J. Neurosurg Pediatrics 14:205-211, 2014でした。 著者の所属はピッツバーグ大学脳外科で、5年間でLevel I 小児外傷センター救急部を受診、頭蓋骨骨折を認めた897例について、受賞機転、骨折の程度・所見、手術の必要性有無や治療後の転機をretrospectiveに解析しています。比較対象研究ではないので淡々と事実を述べている、シンプルな論文です。イギリス帰りの田中先生が気がついたのは、対象の白人の割合が多いこと。大学病院の小児外傷センターなぞを受診する人はそれなりにお金持ってる人たちですかねえ、という感想でした。病院に行くか行かないか、病院前バイアスもあるかもしれません。

2014/11/17