文字の大きさを変更できます

タイトル

スタッフ日記

4月23日の抄読会

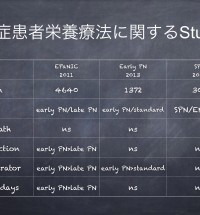

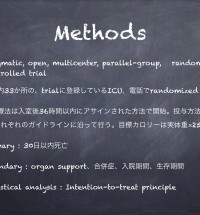

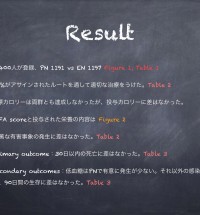

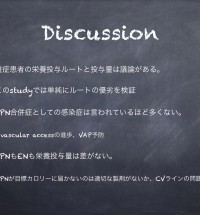

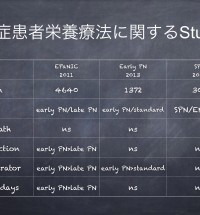

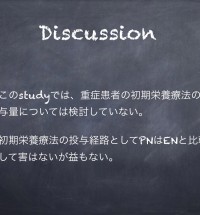

4月23日は桐木のばんで、Trial of the Route of Early Nutritional Support in Critically Ill Adults. N Engl J Med 2014; 371:1673-1684October 30 でした。重症成人患者の急性期の栄養投与は、経静脈がいいのか経腸がいいのか比較した試験です。結局有意差はなしで、結論としては「経腸ほうが経静脈より絶対いいとみんな言ってるけどそうでもない」ということだそうです。この手のスタディはいろいろあるけど、なかなかこれという結果がでないですね。目の前の患者さんをよく見て試行錯誤でやるしかありません。

2015/4/28

本日の抄読会

今日は小原先生の当番で、Anticoagulant Reversal, Blood Pressure Levels, and Anticoagulant Resumption in Patients With Anticoagulation-Related Intracerebral Hemorrhage (JAMA. 2015;313(8):824-836. doi:10.1001/jama.2015.0846.)でした。

抗凝固薬使用中の重篤な合併症に脳内出血があるが、いまだに詳しい検討はなされていない。ドイツで行われた抗凝固剤使用中に生じた脳出血の検討では 1)発症4時間以内に、PT-INR<1.3 かつ 収縮期血圧<160mmHg にコントロールすることが必要。 2)出血後の抗凝固薬の再開は血栓・塞栓に対するイベント・死亡率を下げるが、出血性イベントの再発は、非再開群に比較して有意差なし。3)いずれにしても、抗凝固薬使用中の脳内イベントの予後は著しく悪い との結論であった。

このスタディではワーファリンでの検討ですが、NOACはどうでしょう。内科外来で抗凝固薬を処方しつつ総合診療科で脳出血も見ている私たちにとっては、今後脳梗塞予防と頭蓋内出血のはざまで悩む場面が増えていくと思います。

2015/3/19

本日の抄読会

安武教授の当番で、Combined Assessment of HIgh Sensitivity Troponin T and Noninvasive Coronary Plaque Composition for the Prediction of Cardiac Outcomes です。安定した狭心症疑いの患者さんに冠動脈CTと高感度トロポニンT測定を行い経過を追跡したら、プラークボリュームが多くかつ高感度トロポニンTが高い人はcardiac eventが起こる可能性が高い、という内容です。ちなみに石灰化が強くてプラーク少ない人の予後は良好らしいです。やはりプラーク安定化のためにスタチンは早めに飲み始めましょう、というところでしょうか。安武先生は、胸部CTで冠動脈の石灰化があり、狭心症状はないけどトロポニンTが弱陽性という患者さんを救急外来で見たときに、冠動脈石灰化とトロポニンT合わせて見ると何か心疾患の予測因子にならないかと思いこの論文を検索したそうです。残念ながらプラークを見ないと予測できないようですが、日常のちょっとした思いつきからいろいろ調べてみるのおもしろいですね。

2015/3/12

日経メディカルで紹介されました。

1月27日付の日経メディカルウェブ版「本日のおすすめ」に、「検証◎2014年度臨床研修マッチング マッチングで希望者増やした「躍進」施設の秘密」という記事が掲載されています。なんと、総合診療科も紹介されています!詳しくは記事をお読みください。安武先生の顔写真が載っているのはあたりまえですが、なぜか川井先生もさりげなく写ってます。

2015/1/29